Hugues Jacquet, documenter les savoir-faire

Diplômé en sciences politiques, en histoire de l’art et en développement durable, Hugues Jacquet est socio-historien. Il est spécialisé dans les savoir-faire, leur évolution dans l’histoire et l’actualité de leurs apports esthétiques et socio-économiques. Il est l’auteur de L’Intelligence de la main (L’Harmattan, 2012) et de nombreux articles sur le sujet dont certains ouvrages de la collection Savoir et Faire d’Actes Sud. Il conduit ses recherches en France et à l’étranger, en cherchant à montrer la complémentarité et l’influence mutuelle entre les œuvres de la main et celles de l’esprit. Invité par le JAD à assurer le commissariat de l’exposition de la rentrée 2024, Hugues Jacquet déroule dans cette "Chronique de la création" un récit articulé autour de la rencontre, du faire ensemble, des échecs et des réussites.

Extrait de la vidéo de présentation de l’exposition © CD92 – 2024

Vous êtes sociologue et historien spécialisé dans les savoir-faire. Pourriez-vous revenir sur votre parcours et les origines de votre engagement pour ce sujet ?

J’ai d’abord étudié les sciences politiques à l’Institut d’Études Politiques de Grenoble, puis en master à la Sorbonne. Je suivais en même temps un master en histoire de l’art. Déjà à l’époque, il y avait un tropisme pour les savoir-faire dans ce que j’ai étudié en histoire de l’art, mais aussi dans la sociologie et les sciences humaines enseignées à Sciences Po.

J’ai commencé ma carrière professionnelle au Ministère des Affaires Étrangères. J’ai ensuite travaillé au Canada où déjà, je m’intéressais à ces questions liées aux savoir-faire au Harbourfront Centre à Toronto. Dans cette ancienne usine électrique reconvertie, il y avait un étage entier d’ateliers, et un autre qui était consacré à l’administration et à la théorie sur les savoir-faire : leur mise en valeur et leur conservation, au sens muséal du terme. Défendre le fait qu’il était nécessaire d’apporter un soutien théorique et critique aux savoir-faire était assez innovant pour l’époque.

De Toronto, j’ai été appelé aux Affaires étrangères pour occuper un poste de responsable de la communication au Consulat Général à Bombay en Inde où je suis resté près de quatre ans. Il s’agit d’un poste mixte, assez rare dans le réseau diplomatique (Ministère des Affaires étrangères et Ministère de l’Économie). Au vu de la diversité incroyable du monde des savoir-faire manuels et matériels en Inde, je m’y suis beaucoup intéressé. J’ai écrit une série de documentaires et près de 90 capsules vidéo de cinq minutes qui s’appelaient “À demain en Inde” et qui mettaient en avant les savoir-faire manuels. Dans ces cinq minutes, la découverte d’un savoir-faire manuel amenait toujours à un moment donné à un effet de bascule, révélant une clé de compréhension culturelle, sociale, économique ou politique du sous-continent indien.

En revenant en France, j’ai quitté les Affaires étrangères pour m’intéresser aux questions de durabilité. J’ai intégré en formation continue le Master en Développement durable et responsabilité des organisations de Paris-Dauphine (DDO). J’étais plus âgé, c’était au début de la trentaine. J’ai travaillé à nouveau sur la notion d’artisanat et de savoir-faire manuel, cette fois sous l’angle du vivre ensemble. Au travers d’une série d’entretiens et en m’appuyant sur les outils de la sociologie, j’ai également essayé de comprendre comment avait pu se créer dans le temps et dans le discours, l’opposition entre professions intellectuelles et métiers manuels.

De fil en aiguille, cette enquête sociologique a donné lieu à un ouvrage (L’intelligence de la main, coll. Logiques sociales, L’Harmattan, 2012). À partir de là, j’ai pu expérimenter une certaine indépendance et de pouvoir réfléchir à ces sujets-là relativement librement. C’est ainsi que j’ai pu travailler à la création du programme L’Académie des Savoir-Faire porté par la Fondation d’entreprise Hermès et qui réunit artisans, designers et ingénieurs autour d’une même matière première. Je continue à collaborer depuis avec la fondation ; c’est un grand plaisir et une grande chance d’explorer avec eux un nouveau matériau tous les deux ans.

Enfin, en collaboration avec Actes Sud, je dirige les ouvrages de la collection “Savoir et Faire”, dans laquelle est publiée, en coédition avec la Fondation d’entreprise Hermès, tous les deux ans une encyclopédie sur les matériaux.

Un parcours en sciences politiques et en sociologie qui se poursuit aujourd’hui avec l’exposition Chroniques de la création, dont vous êtes le commissaire… nous pouvons même dire le narrateur. Quel point de vue sur les métiers d’art et du design y défendez-vous ? Que souhaitiez-vous révéler de vos observations, de votre immersion au sein des ateliers du JAD ?

Je dirais tout d’abord simplement : défendre les savoir-faire, tous les savoir-faire parce qu’ils sont essentiels. Au départ, je m’intéresse à l’ensemble des savoir-faire manuels, de l’héliogravure à la plomberie, par exemple. Apprendre et maîtriser un métier de la main permet de se construire dans son rapport au monde et amène à l’indépendance économique.

Je souhaite en effet soutenir l’idée selon laquelle les métiers dits manuels n’ont rien à envier aux professions intellectuelles. En effet, tout métier bien fait nécessite à la fois des compétences pratiques et une réflexion approfondie, deux notions qui avancent de pair, ensemble.

Dans l’exposition plus spécifiquement, ce que je trouvais intéressant de montrer, c’est l’association de deux termes : intelligence collective. On constate que cela répond, en creux à un malaise lié à une individualisation trop marquée de la société. Mais qu’est-ce que cela veut dire en pratique ? Est-ce qu’on peut forcer artificiellement l’intelligence collective, comme on forcerait une réaction dans un laboratoire de chimie ? Sur le terrain, cela s’avère plus complexe. On constate qu’il faut des ingrédients : du temps, une bonne entente, le sens de l’écoute, l’ouverture, une bonne gestion de l’espace… En acceptant d’assurer le commissariat de cette exposition au JAD – où ces éléments sont réunis – j’ai pu approfondir l’étude de cette notion d’intelligence collective. Je me suis alors demandé : comment peut-elle naître ? En quoi était-elle aussi un vecteur d’innovation ?

Il ne s’agit là pas uniquement d’innovation au sens technique du terme, mais aussi d’innovation sociale. Les mots de conclusion des entretiens réalisés avec Baptiste Meyniel, Cédric Breisacher et Marion Gouez révèlent qu’ils n’ont pas seulement présenté un objet existant – qui est par ailleurs très beau – mais qu’ils ont aussi mis au point un processus, une démarche à part entière. C’est précisément cela que nous pouvons considérer comme un vecteur d’innovation, à la fois sociale et technique.

Nous n’avons pas eu besoin de vous convaincre très longtemps pour endosser le rôle de commissaire. Comment avez-vous perçu notre établissement lorsque vous y êtes venus pour la première fois ? Et que vous a-t-il inspiré ?

Mon premier ressenti quand je suis arrivé au JAD portait surtout sur la qualité de la sélection des artisans d’art et designers. Je connaissais aussi certains des résidents, la qualité de leurs travaux et de leur parcours. Je constatais que la sélection, un travail complexe pour réunir des résidents en un seul lieu, avait été bien faite. C’est toujours un exercice difficile, mais ça marchait. La mayonnaise avait pris.

Enfin je dirais, en empruntant cette pensée à Durkheim et que l’on retrouve chez d’autres, comme Gandhi ou Thérèse d’Avila : “Le groupe est supérieur à l’addition des individus qui le composent”. Et au JAD, le tout est, en effet, supérieur à l’addition de ses parties. Le lieu montrait une joie de vivre, un dynamisme, une envie de créer, une pétillance qui m’a immédiatement séduit.

Selon vous, comment le JAD s’inscrit-il dans l’histoire ? D’un point de vue créatif, socio-économique, etc. ?

L’ensemble des facteurs historiques et socio-économiques d’émergence ou de résurgence de l’artisanat m’intéressent beaucoup. On observe sur le long terme que chaque fois que des crises se présentent, qu’elles soient sociales, économiques ou environnementales – à la fin du XIXe siècle, durant l’entre-deux-guerres ou lors du choc pétrolier – l’artisanat refait surface en réponse à ces réalités. Il ne s’agit pas d’un fossile de l’humanité voué à disparaître avec l’industrialisation, mais d’une résurgence significative face aux défis posés par l’industrialisation, les crises économiques, environnementales et sociales. C’est un peu comme si la société réactivait les valeurs de l’artisanat parce qu’elles sont porteuses de savoir-vivre et de savoir-être ensemble. L’attention portée aux autres, la capacité de concentration, l’empathie, le respect des matières, l’intelligence du monde, de sa finitude sont des notions qui se révèlent essentielles lorsqu’on fait face à une crise. Elles sont aux fondements des métiers de l’artisanat et du design.

Il faut d’ailleurs noter qu’aujourd’hui, les processus industriels et artisanaux se combinent souvent dans des entreprises de tailles intermédiaires, où l’artisanat est utilisé comme un outil pour mieux penser l’organisation du travail.

C’est ce qu’on voit réapparaître à la fin du XIXe siècle avec le mouvement de l’Art & Crafts et William Morris, puis avec le Bauhaus, qui cherchent à produire mieux pour tous. Et je pourrais continuer à donner des exemples tout au long du XXe et du XXIe siècle comme le Black Mountain College, mais il y en a beaucoup d’autres. Ces idées existent aussi dans l’imagination des romanciers, pensons à l’Abbaye de Thélème chère à Rabelais.

Les lieux où l’on prend le temps de faire ensemble avec empathie favorisent le regard sur l’autre. Cela peut parfois être délicat, engendrer de la jalousie ou un sentiment d’infériorité chez certains. Cependant, l’énergie collective tire le plus souvent l’ensemble du groupe vers le haut, dans un jeu de rythmes différents qui finissent par s’accorder, tout en préservant le rythme individuel.

C’est ce que j’ai vu dans le JAD : une proposition qui est à la fois déjà existante dans l’histoire ou peut-être ailleurs dans le monde aujourd’hui, mais qui reste originale dans sa proposition. C’est cette idée fondatrice du projet qui consiste à dire : “Vous avez quatre ans, le loyer est modéré par rapport au parc privé, mais il y a une contrepartie : c’est que vous devez collaborer”.

Extrait de la vidéo de présentation du projet de recherche © JAD, Gaspard Rolland – 2024

Pour parler à nos lecteurs de l’exposition, vous avez choisi d’aborder l’une des pièces exposées…

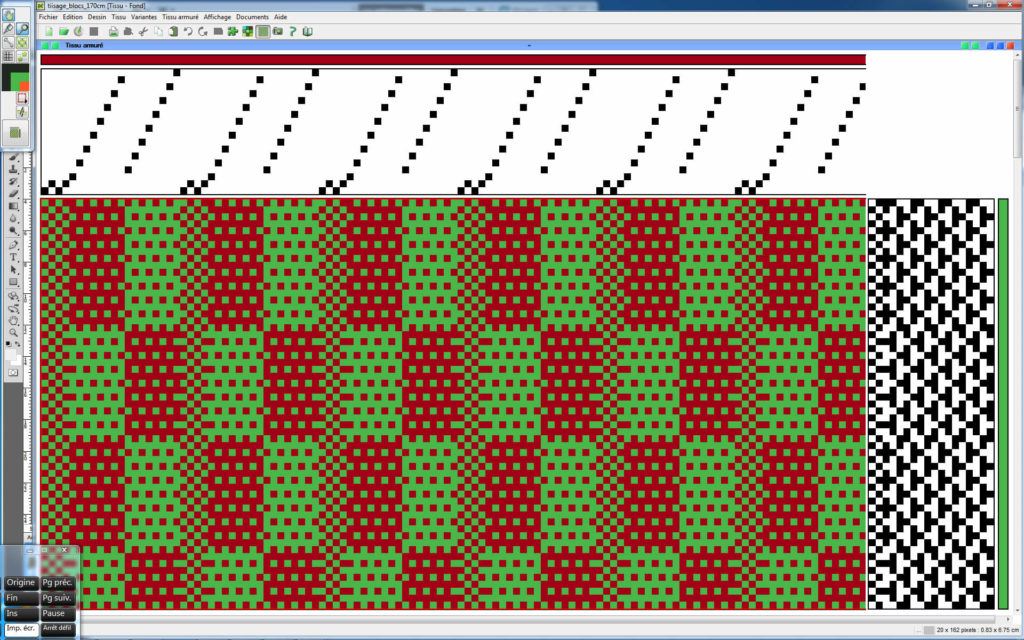

Alors évidemment, je les aime toutes, puisque mon travail de commissariat est un travail de choix. Mais j’aime beaucoup la juxtaposition de cette page A4 sur laquelle est imprimée une armure pensée par Luce Couillet (designer textile). Quand Luce travaille, elle utilise son ordinateur et le logiciel va donner des ordres à son métier à tisser pour savoir quand lever ou non les fils de chaîne. Il s’agit de quelque chose qui est très réglé, un langage binaire qui fut l’origine historique de nos ordinateurs. Cette armure est exposée à côté de la bassine en tôle émaillée d’Anne Agdabou-Masson (céramiste) qui comprend non pas tous les ratés, mais toutes les choses qu’elle va mettre de côté, en essayant encore et encore. En apposant ces deux objets, à première vue insignifiants, on peut imaginer que les spécificités intrinsèques d’une matière ou d’une pratique façonnent l’esprit. Dans le cadre d’une collaboration, il faut apprendre à en sortir. D’ailleurs, les deux ont rapidement répété dans l’entretien “Luce ne pense pas comme moi” et inversement “Anne ne pense pas comme moi”. Cette bassine et cette armure imprimée résument bien le projet de collaboration et parfois sa difficulté : la nécessité de rentrer dans l’univers mental de l’autre pour mieux comprendre les étapes de sa pratique.

Capture d’écran du logiciel de préparation de l’armure © Luce Couillet – 2024

Est-ce qu’il y a des ouvrages que vous nous conseilleriez pour prolonger le discours que vous portez sur le JAD et nourrir les réflexions sur ces sujets ?

Peut-être, parce que j’aime beaucoup le travail de Tony Côme, un jeune historien et théoricien du design, je recommanderais l’ouvrage L’institut de l’environnement : une école décloisonnée aux Éditions B42 qui est un peu la poursuite en France du Bauhaus ou de l’utopie du Bauhaus. Et c’est une très belle plume, donc c’est toujours agréable à lire.

De façon plus large, Une chambre à soi de Virginia Woolf.

© Editions B42

Propos recueillis le mardi 29 octobre 2024 par Clara Chevrier, Responsable de la programmation et du développement des publics

Editing réalisé par Andrea Pistillo et Brune Schlosser

Sources et références bibliographiques :

Morris, William, The Decorative Arts, Their Relation to Modern Life and Progress; The Aims of Arts, édition scientifique de Friedrich Adolf Schmidt-Künsemüller. O. Zeller, 1975. Réimpression des éditions de Londres, 1878 et 1887.

Rabelais, François, La vie très horrifique du grand Gargantua, père de Pantagruel, jadis composée par M. Alcofribas abstracteur de quinte essence, éd. François Juste, Lyon, 1542.

Côme, Tony, L’ Institut de l’environnement : une école décloisonnée : Urbanisme, architecture, design, communication, éditions B42, Montreuil, 2017

Woolf, Virginia, A Room of One’s Own, Hogarth Press, London, 1929

Sur la même thématique

Mathilde Faucard, révéler la forêt par le geste

Véronique Maire, commissaire et scénographe d'Horizon

Le JAD au cœur de Private Choice 2025