Maxime Perrolle, le bois comme langage artistique

© Clara Chevrier

Maxime Perrolle est sculpteur sur bois. Au JAD, où il est installé depuis 2022, il développe une approche contemporaine de la sculpture, s’inscrivant dans les valeurs traditionnelles du métier. Son travail, marqué par la recherche de textures, se caractérise également par la quête de courbes épurées et le traitement du bois par le feu ou les pigments naturels. En mai prochain, il présentera dans le cadre du Salon Révélations ses dernières créations. Pour l’occasion, il revient sur son parcours, l’évolution de sa pratique et sa démarche créative.

Pour commencer, qu’est-ce qui t’a mené vers le travail du bois ?

Comme souvent dans les métiers d’art, tout part d’une rencontre. Pour moi, ça a été le meilleur ami de mon frère aîné. Il débutait une formation en tournage sur bois lorsque j’étais en Première. A l’époque, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais j’ai tout de suite été attiré par son travail. Il y avait quelque chose de très graphique, presque chorégraphique, dans la manière dont les copeaux volent, dans ce déroulé du bois. Je trouvais ça très organique, très beau.

Comme je n’avais aucune expérience manuelle, et que le tournage d’art reste une discipline atypique dans le domaine du bois, j’ai voulu commencer par quelque chose de plus traditionnel. J’ai fait un CAP ébénisterie dans le Jura, puis pendant quelques années, j’ai travaillé à des projets d’agencement avec une amie architecte d’intérieur. Mais c’était essentiellement de la menuiserie, et ce n’était pas vraiment ce à quoi j’aspirais.

Finalement, en 2016, je me suis lancé, et j’ai intégré l’école Escoulen dans le Var pour suivre une formation en tournage d’art sur bois, axée sur la création. J’ai ensuite intégré un atelier collectif à Ivry, le Lavoir. A l’époque, je produisais des pièces utilitaires – des bols, des saladiers, des boîtes – pour répéter les gestes, me perfectionner.

Comment ta pratique a-t-elle évolué du tournage vers la sculpture ?

En 2019, j’ai changé d’atelier, pour un espace plus grand, ce qui m’a ouvert de nouvelles possibilités et permis d’explorer davantage. C’est là que j’ai commencé à adapter des techniques de sculptures sur des pièces tournées.

Il y a une série de vases sculptés en particulier – Seeds – que j’ai présentée à Maison & Objet et qui a rencontré beaucoup de succès. Mais presque un peu trop à mon goût… J’ai eu l’impression d’entrer dans une forme de production à la chaîne, ce que je ne voulais pas. J’ai donc coupé court et j’ai décidé de mettre de côté le tournage pour me recentrer sur la pratique de la sculpture.

En me tournant vers la sculpture, je me suis émancipé de l’électroportatif. J’ai retrouvé le contact direct avec le bois que j’aime tant. Dans la pratique actuelle de l’ébénisterie en effet, on manipule beaucoup de machines, et le premier contact que l’on a, à défaut du bois, reste souvent le métal des outillages. Dans le tournage, c’est déjà différent, on a un contact plus direct avec la matière mais la machine reste centrale. Avec la sculpture, au contraire, j’ai trouvé un rapport presque intime à la matière, par l’outil manuel, qui est tout aussi efficace qu’un outil mécanique, à condition de savoir le manier.

© Julie Limont

Ce passage à la sculpture s’accompagne également dans ton travail de la création de plus grands formats. D’où est venue cette envie ?

Quand j’ai commencé à me consacrer à la sculpture, ma pratique a progressivement évolué vers des formats étrangers au tournage sur bois. Depuis, je me spécialise dans les pièces de moyen et grand format et c’est l’axe que j’ai envie d’explorer. Ce qui me plaît, c’est le déplacement du corps, l’engagement physique que le grand format implique. Les totems que je sculpte, eux, sont plus grands qu’une taille humaine. Ils nous dépassent et procurent le même effet que quand on lève la tête vers les arbres : on ressent leur sagesse, leur immensité, leur immobilité, comme des témoins du passé.

On retrouve dans tes pièces une esthétique très marquée. Comment la décrirais-tu ?

Ce qui m’intéresse le plus, c’est la recherche de texture. Je m’inspire en effet beaucoup du monde végétal : un univers dans lequel il y a peu de formes lisses, où les aspérités et les accidents sont des marques du passage du temps. Dans mon travail, la texture permet donc d’amener une rugosité, des facettes qui créent des jeux d’ombres et de lumières. Cette recherche de texture, elle est ensuite sublimée par l’usage du noir, que je conçois comme une lumière et non comme une couleur, qui constitue un élément central de ma recherche plastique.

Par ailleurs, mon travail s’inspire beaucoup de toute la génération de sculpteurs qui a révolutionné la discipline comme Bourdelle puis toute la période d’après-guerre, dans une approche plus essentielle, plus abstraite avec Brancusi, Giacometti, Hepworth…

Il y a aussi François Stahly, moins connu, mais qui a énormément travaillé le bois dans une approche très sculpturale, très noire aussi, avec une dimension totémique qui me parle beaucoup. Et puis j’ai des influences plus transversales : l’art premier, le brutalisme, l’artisanat japonais, etc.

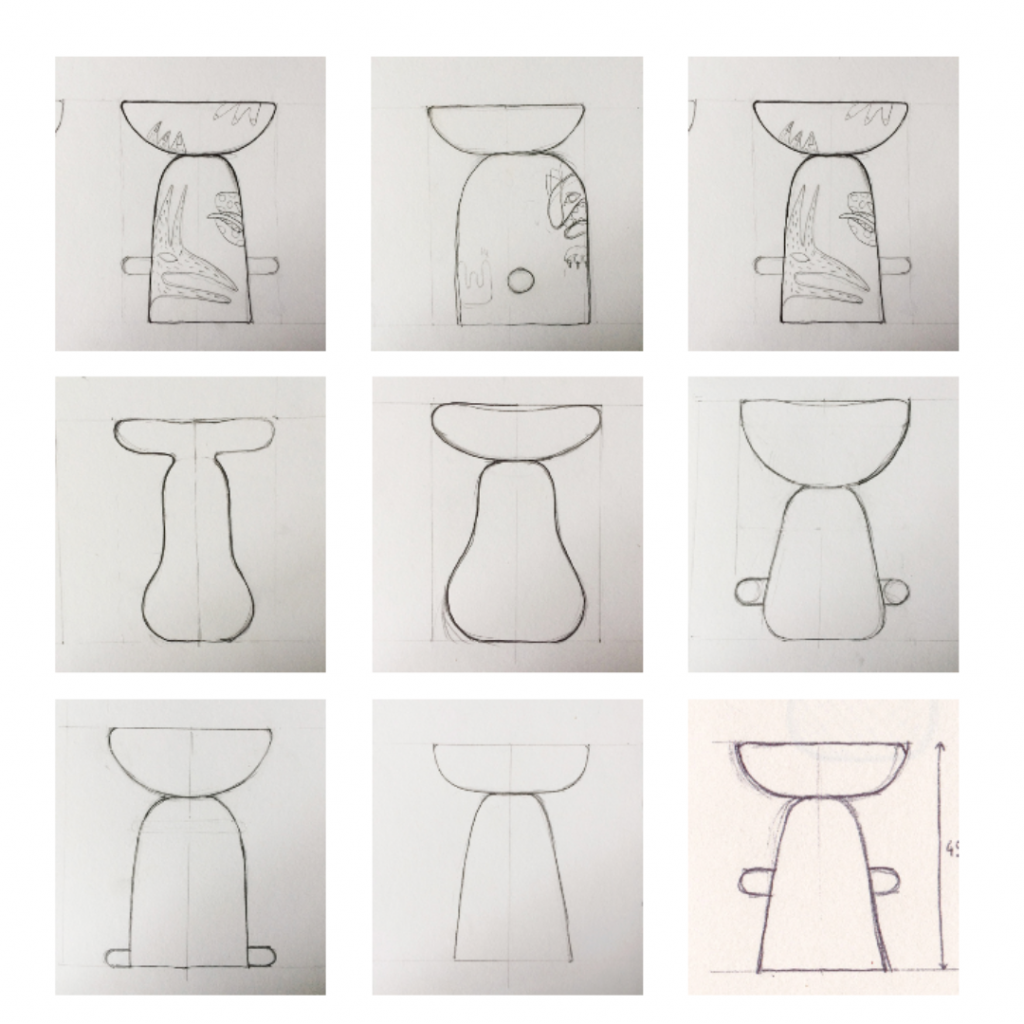

© Maxime Perrolle

Tu évoques souvent la frontière entre métiers d’art et art contemporain. C’est une question de positionnement qui t’habite ?

Dans les métiers d’art, la technique doit être visible : le geste et l’outil doivent se ressentir dans la pièce. Dans l’art contemporain, c’est la démarche, le propos qui priment. Aujourd’hui, je me sens un peu entre les deux mondes. Mes pièces sont à la frontière des métiers d’art, du fait de leurs dimensions, mais aussi de leur caractère assez conceptuel. Néanmoins, mon travail est encore très marqué par une recherche de perfection dans la maîtrise technique, ce dont j’aimerais m’émanciper pour prendre davantage de liberté dans les lignes : j’aimerais aller vers des pièces plus épaisses, plus en volume. Et pourquoi pas partir en province pour avoir plus d’espace, un grand atelier, stocker du bois, travailler dehors…

Ta démarche de création est très personnelle. Pourtant, ça ne t’a pas empêché de développer en parallèle un projet de collaboration avec la designer et coloriste Marta Bakowski, elle aussi installée au JAD.

Oui, c’est une belle rencontre, et une collaboration qu’on aimerait poursuivre au-delà du JAD. Ensemble, on développe des pièces de mobilier sculptural qui se caractérisent par l’emploi de couleurs et la répétition de motifs, que l’on a présentées l’année dernière au LABO à Milan puis dans le cadre de l’exposition Chroniques de la création au JAD fin 2024. C’est une approche et une esthétique qui me plaisent parce qu’elles tranchent avec ma pratique personnelle.

© Maxime Perrolle et Marta Bakowski

Cette année encore, tu exposes au Salon Révélations. Que vas-tu y présenter ?

Révélations, c’est mon rendez-vous bisannuel qui me permet de présenter une nouvelle collection, une nouvelle ligne de sculptures. J’expose avec mon ami céramiste Silver Sentimenti. Nous avons mené tout un travail de commissariat et de scénographie pour créer une harmonie entre nos deux univers.

De mon côté, je vais montrer mes recherches actuelles sous la forme de trois sculptures totémiques, accompagnées d’un panneau mural. Je souhaitais en effet faire dialoguer ces deux formes : l’une en aplat marquée par un travail de composition et l’autre en volume, avec un travail sur la courbe, le creux. Et puis cette année, il y aura le plaisir de retourner au Grand Palais.

Et pour la suite, quels sont tes projets ?

Je suis en pleine prospection pour une galerie. J’aimerais trouver un lieu qui puisse m’accompagner dans mon développement artistique. Aujourd’hui, on assiste à l’émergence de créateurs hybrides, entre métiers d’art, design et art contemporain, mais il existe encore peu d’infrastructures pour les représenter et les soutenir. On est encore en train d’inventer nos chemins.

Propos recueillis par Brune Schlosser

correspondante de l’Institut pour les Savoir-Faire Français au JAD

Sur la même thématique

Entretien du JAD avec Baptiste Meyniel et Nicolas Verschaeve

Héléna Guy Lhomme : sculpter la laine, interroger le vivant

Carole Calvez et Marie Levoyet, lauréates de la Bourse MIRA 2025 : récit d'une collaboration